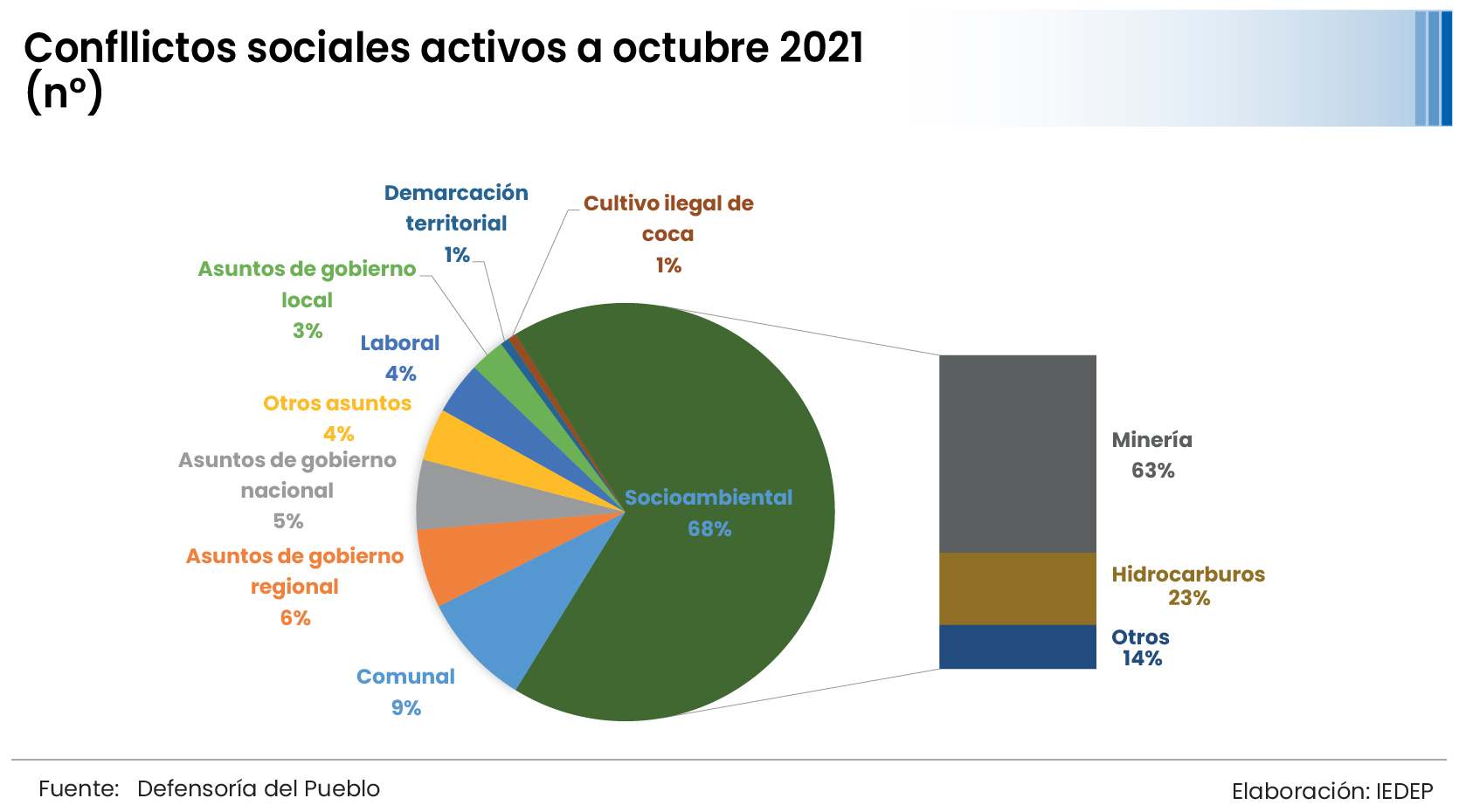

La economía peruana cayó 1,12% en enero del 2023 al compararla con similar mes del año 2022, luego de 22 meses de crecimiento ininterrumpido, debido, entre otros factores, a los conflictos sociales que derivaron en paralización de labores, bloqueos de carreteras, cierre obligado de mercados, impedimento de libre tránsito de personas y mercaderías, ocurridos en algunas zonas del país, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado se sustentó en el desenvolvimiento adverso de cinco de los principales sectores económicos como son: Minería e Hidrocarburos; Construcción; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Financiero y Telecomunicaciones, según el informe técnico Producción Nacional del INEI. Asimismo, durante febrero 2022 – enero 2023, la economía nacional aumentó en 2,35%.

Producción Agropecuaria creció 1,89%

La producción Agropecuaria aumentó en 1,89% por el comportamiento positivo del subsector agrícola en 4,93%, al registrar mayores volúmenes de palma aceitera (15,3%), cacao (11,5%), alfalfa (10,1%), uva (8,6%), mango (7,9%), arroz cáscara (5,0%) y plátano (4,1%); ante las condiciones climáticas registradas en la costa peruana que presentaron temperaturas por encima de lo normal.

Sin embargo, en la sierra se reportó ausencia de lluvias y veranillos (periodo seco de corta duración de 10 a más días) de manera prolongada, y en la selva se registraron lluvias por debajo de lo normal; no obstante, estos factores no perjudicaron el normal crecimiento y fortificación de los cultivos en algunas zonas del país.

Por el contrario, el subsector pecuario disminuyó en 2,35% por efecto de los menores volúmenes de producción de ave (-4,4%), lana (-2,3%), ovino (-1,9%) y huevos (-0,7%), refirió el INEI.

Pesca aumentó en 32,96%

En el primer mes de este año, el sector Pesca creció en 32,96% determinado por la mayor extracción de especies de origen marítimo (37,27%), con incremento en el consumo humano indirecto (recurso anchoveta para harina y aceite de pescado), registrándose una extracción de 546 831 toneladas que, frente a las 111 127 toneladas reportadas en enero 2022, significó un incremento de 392,08%, resultado que se registró en el 3er. mes de la Segunda Temporada de Pesca 2022 en la Zona Norte-Centro del litoral peruano.

Sin embargo, disminuyó el desembarque de especies para consumo humano directo (-26,34%), para la elaboración de enlatado (-44,1%) y congelado (-36,6%); no obstante, crecieron los embarques destinados a la preparación de curado (11,1%) y para consumo en estado fresco (3,2%). Además, la pesca de origen continental se contrajo 0,22% por la menor extracción de especies para congelado y preparación de curado.

Minería e Hidrocarburos se contrajo 3,61%

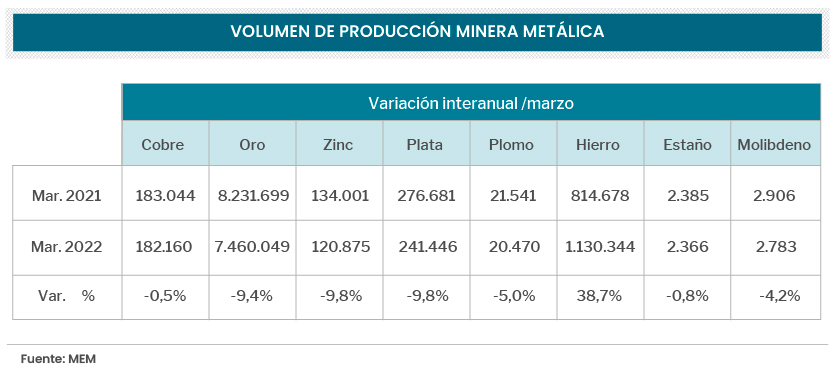

El sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 3,61% como resultado de la contracción de la actividad minera metálica en 3,63% por los bajos volúmenes de producción de estaño (-62,5%), plata (-19,9%), molibdeno (-12,4%), zinc (-6,9%), oro (-6,8%), plomo (-6,7%) y cobre (-1,6%); mientras que, subió la producción de hierro (51,7%).

Asimismo, el subsector de hidrocarburos se redujo en 3,5% sustentado por la menor explotación de petróleo crudo (-16,7%) y de líquidos de gas natural (-3,3%); sin embargo, creció la producción de gas natural (8,2%).

Manufactura se incrementó en 1,08%

En enero de este año, según el Ministerio de la Producción, el sector Manufactura creció en 1,08% impulsado por el subsector primario (13,56%); sin embargo, disminuyó la producción del subsector no primario (-3,16%). El desempeño del subsector primario se vio influenciado por la mayor elaboración y conservación de pescado (57,1%), elaboración de carne (6,7%) y la fabricación de productos primarios de metales preciosos (2,6%); mientras que, disminuyó la rama de fabricación de productos de la refinación de petróleo (-5,6%) y de elaboración de azúcar (-2,3%).

Por el contrario, la caída del subsector no primario estuvo determinado por la menor actividad de sus tres componentes: bienes intermedios (-6,65%), bienes de consumo (-0,30%) y bienes de capital (-4,12%)

En 3,30% aumentó el sector Electricidad, Gas y Agua

El sector Electricidad, Gas y Agua creció 3,30% por efecto de la generación de energía eléctrica (4,01%); sin embargo, disminuyó la distribución de gas (-0,40%) y producción de agua (-0,95%). El resultado del subsector electricidad fue producto de la mayor generación de energía de origen termoeléctrica (18,4%); en tanto que, se redujo la generación de energía de origen hidroeléctrica (-3,7%) y energía renovable no convencional (-0,9%).

La producción de agua disminuyó, luego de sumar resultados positivos por 17 meses continuos, asociado a la baja producción de agua potable de la empresa Sedalib (-7,5%), Seda Chimbote (-4,7%), Sedapar (-3,0%) y EPS Grau (-0,7%); no obstante, se incrementó la producción de Epsel (2,6%) y Sedapal (0,6%), entre las principales.

La reducción en la distribución de gas, por segundo mes consecutivo, es explicado por la menor demanda de las Generadoras Eléctricas (-5,5%); sin embargo, subió la distribución de gas a las Empresas (27,7%) y a establecimientos de expendio de Gas Natural Vehicular (24,9%).

Construcción disminuyó 11,70%

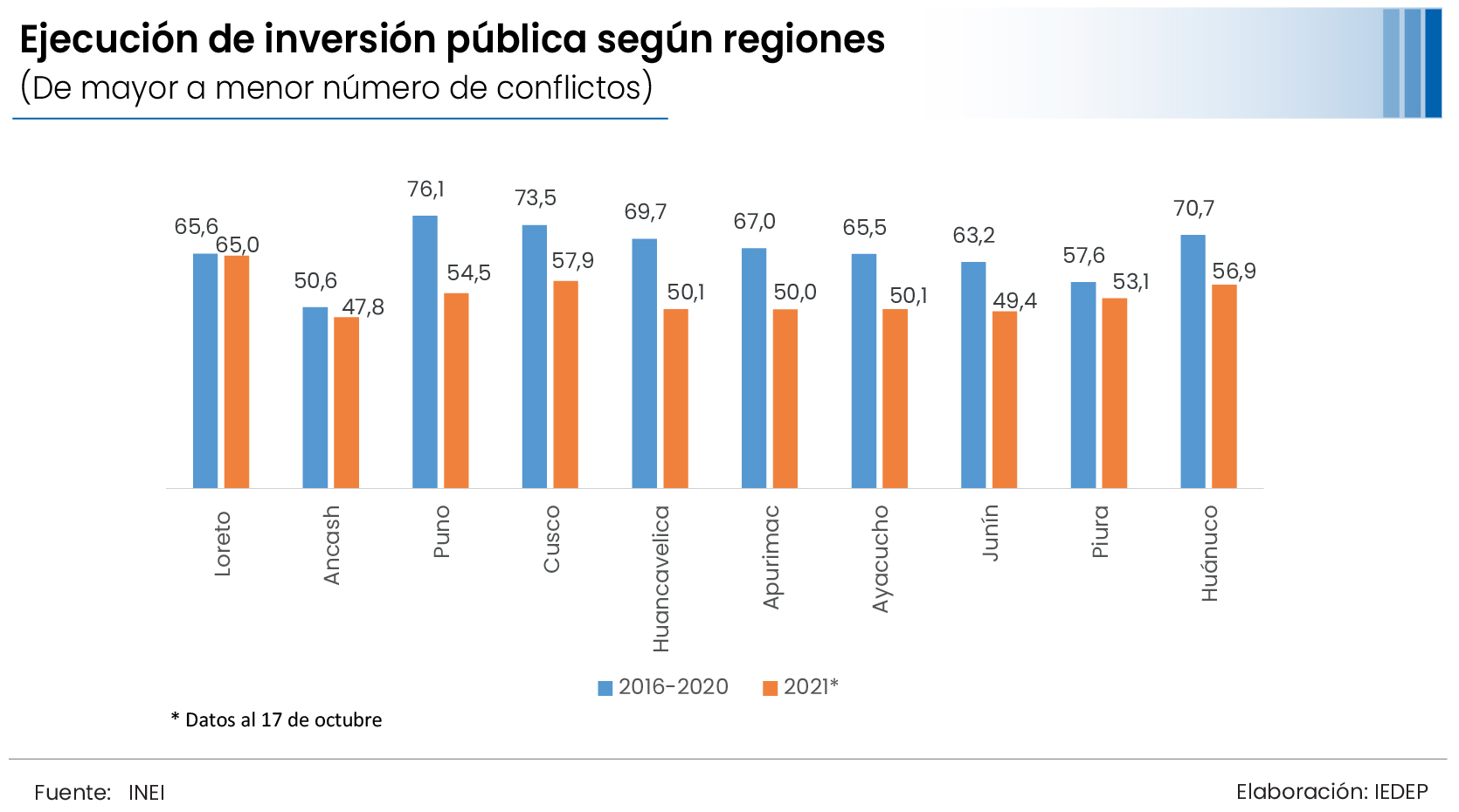

En enero 2023, la producción del sector Construcción se redujo en 11,7% como resultado del menor consumo interno de cemento (-15,12%); en tanto que, creció el avance físico de obras públicas (24,55%). El resultado del consumo interno de cemento es explicado por la reducción en obras privadas y la autoconstrucción; adicionalmente, influyó el conflicto social con el consiguiente bloqueo de carreteras, en determinadas zonas del país, que generaron la cancelación de pedidos y suspensión de la jornada laboral en algunas obras, así como en la construcción de edificaciones.

Por otro lado, el aumento del avance físico de obras se observó en los ámbitos de gobierno: Nacional (100,7%) que fue atenuado por la menor inversión realizada en el ámbito del gobierno Local (-56,6%) y Regional (-37,5%); asociado al cambio de autoridades e inicio de una nueva gestión regional y local. Entre las obras del gobierno nacional que aumentaron, figuran obras de ampliación de sistemas de saneamiento e incluso la recuperación de hospitales y centros médicos, y colegios.

Comercio se expandió 1,24%

El sector Comercio aumentó en 1,24% por efecto del desempeño favorable de la venta al por mayor (1,35%) de equipos electrónicos y telecomunicaciones; maquinaria y equipo; combustible y productos derivados; enseres domésticos por útiles de oficina y escolar por “Campaña escolar”, entre otros. La venta al por menor (2,02%) estuvo asociada a la demanda de libros y artículos escolares, prendas de vestir por campaña de verano, grifos y autoservicios. No obstante, disminuyó la venta y la reparación de vehículos (-2,16%) por la baja demanda de accesorios de vehículos de transporte.

Transporte, Almacenamiento y Mensajería se redujo en 2,94%

En enero del presente año, el sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería disminuyó 2,94% como resultado del comportamiento desfavorable del subsector Almacenamiento y Mensajería (-15,35%), comportamiento que fue atenuado por el avance del subsector Transporte (3,46%). El subsector Almacenamiento y Mensajería se vio afectado por el menor requerimiento de servicio de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (-15,6%), así como de las actividades postales y mensajería (-10,3%).

El resultado favorable del subsector transporte se basó en el desenvolvimiento del transporte por vía aérea (24,3%) por mayor movimiento de pasajeros; mientras que, disminuyó en los otros sistemas de transporte donde se observó el impacto de los conflictos sociales, que incidió negativamente en el transporte por vía terrestre y tuberías (-3,1%) por el menor tráfico de pasajeros y carga por vía férrea (-40,9%) y la reducción del transporte por carretera (-3,0%), por el menor movimiento de carga (-8,5%).

También, mostró comportamiento desfavorable el transporte por vía acuática (-10,1%), asociado al menor requerimiento de transporte en vía marítima de mercancías y vía fluvial, tanto de pasajeros, como de carga.

Alojamiento y Restaurantes aumentó 7,99%

La producción del sector Alojamiento y Restaurantes creció en 7,99% impulsado por la mayor actividad del subsector restaurantes (9,3%); en tanto que, disminuyó el subsector alojamiento (-4,3%). La variación registrada del subsector restaurantes se sustentó en la mayor afluencia de clientes, principalmente familias ante el inicio de temporada de vacaciones; influenciado por la presentación de nuevas cartas, promociones y descuentos de verano, extensión de horarios de atención, alianzas comerciales y mayor cobertura del servicio delivery. Por el contrario, el subsector Alojamiento disminuyó a consecuencia de la reducción del flujo turístico ocasionado por los conflictos sociales y bloqueo de carreteras.

En 9,26% se redujo el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información

Durante el mes de estudio, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información disminuyó en 9,26%, como resultado del subsector telecomunicaciones (-10,27%) y el subsector otros servicios de información (-0,42%). En el subsector telecomunicaciones disminuyó los servicios de transmisión de datos (-20,8%) y telefonía (-14,9%), tanto fija como móvil; no obstante, creció el servicio de internet y televisión por suscripción (1,0%). La contracción del subsector otros servicios de información estuvo determinado por la reducción de las actividades de edición (-12,9%), programación de TV y radio (-5,5%); en cambio, crecieron programación informática (1,1%) y la actividad de producción y exhibición de películas y programas de TV (42,6%).

En 5,95% disminuyó la producción del sector Financiero y Seguros

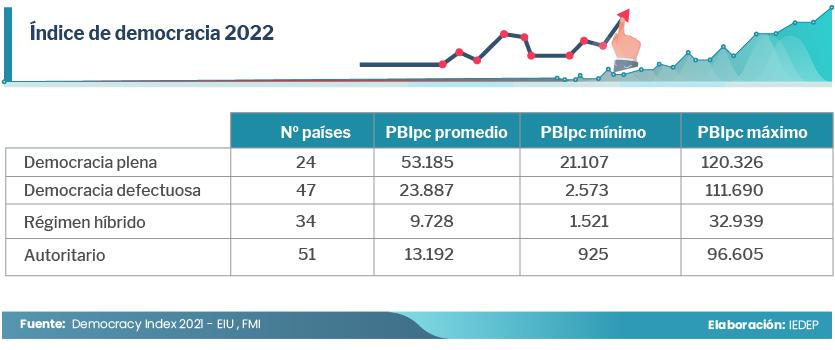

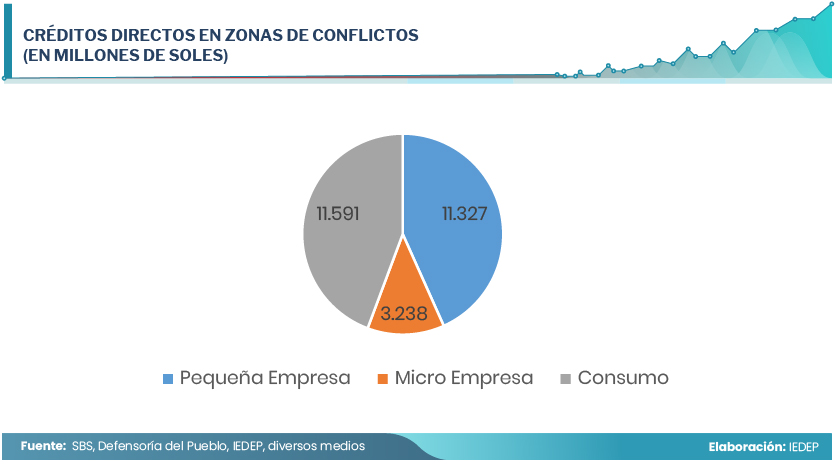

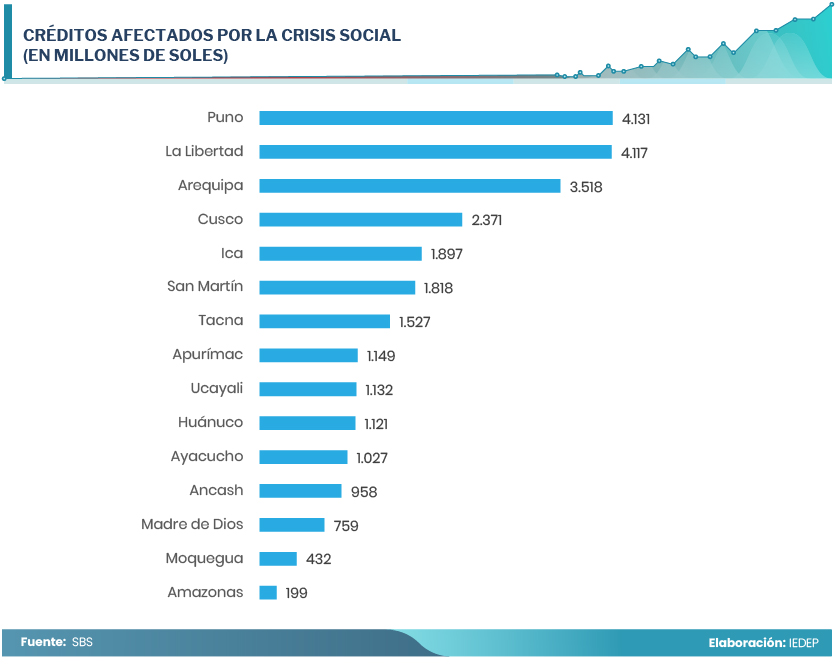

El sector Financiero y Seguros se contrajo en 5,95% como resultado de los menores créditos (-5,6%) y depósitos (-6,5%) de la banca múltiple. Según segmento, mostraron tendencia a la baja créditos dirigidos a las corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas (-11,4%), así como los créditos hipotecarios para vivienda (-0,9%); no obstante, crecieron los créditos de consumo (13,7%). Según, sectores económicos presentaron variación negativa los créditos orientados al sector comercio; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; manufactura; transporte, almacenamiento y comunicaciones, y construcción.

Por otro lado, se evidenció la reducción de los depósitos de la banca múltiple en los rubros de: Depósitos de Ahorro (-16,0%), Depósitos a la Vista (-15,9%) y Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (-14,8%); en cambio, aumentaron los Depósitos a Plazo (25,4%).

Sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 0,65%

El INEI informó que, el sector Servicios Prestados a Empresas aumentó en 0,65% por efecto de las agencias de viajes y operadores turísticos (9,6%), publicidad e investigación de mercados (3,8%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (0,8%); sin embargo, reportaron disminución las actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas (-0,6%). La variación obtenida estuvo influenciada por el dinamismo del turismo interno y turismo emisor. Igualmente, la actividad de publicidad se vio favorecida por el lanzamiento de campañas publicitarias por estación (temporada de verano y campaña escolar), alquiler de paneles publicitarios por verano. En cambio, se redujeron las actividades de servicios administrativos y apoyo por reducción de campañas vía call center, cartera morosa, agencias de empleo y alquiler de vehículos.

En 2,13% se incrementaron los Servicios de Gobierno

Durante enero de este año, los Servicios de Gobierno crecieron en 2,13% producto de las mayores actividades realizadas por instituciones del Gobierno Nacional, Regional y Local. El sector de Administración Pública aumentó en 2,1%, sustentado en las actividades del sector de Relaciones Exteriores, el sector Educación, el Sector Economía y Finanzas, entre los principales. El sector Defensa aumentó en 2,1%.