¿Cómo van las relaciones comerciales entre Panamá y Perú?

Son estrechas y prósperas. El Perú es un socio comercial fuerte y en desarrollo, lo que nos presenta un abanico de posibilidades comerciales a futuro. Panamá aún cuenta con muchas oportunidades que catalizar con este país, sobre todo a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2011 y en vigor desde 2012, el cual, si bien nos ha permitido incrementar el flujo comercial y nuestras exportaciones, aún no alcanza un nivel donde la balanza comercial sea favorable para ambos países, lo que indica la buena oportunidad que existe.

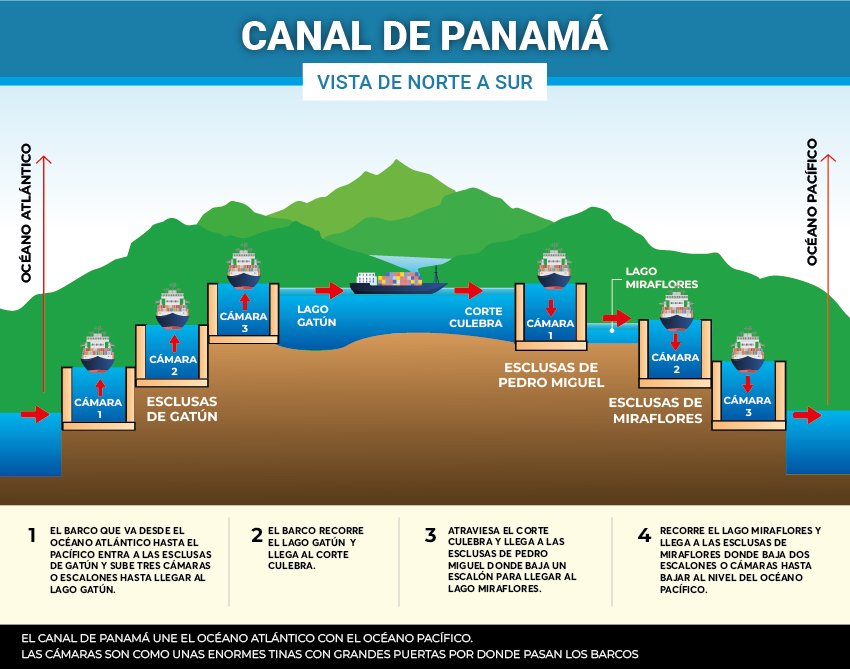

Estamos enfocados en aprovechar, por un lado, las condiciones y accesos de mercado que nos ofrece el TLC; y, por otro, en la estructuración del intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones que ofrece Panamá, mediante nuestras ventajas excepcionales al ser el país más interconectado del hemisferio con el hub aéreo de Tocumen, el Canal ampliado y el Ferrocarril interoceánico. Esto hace de nuestro hub de conectividad global una plataforma logística segura, acompañada de un sistema financiero sólido que nos posiciona como un destino clave para los negocios y las inversiones.

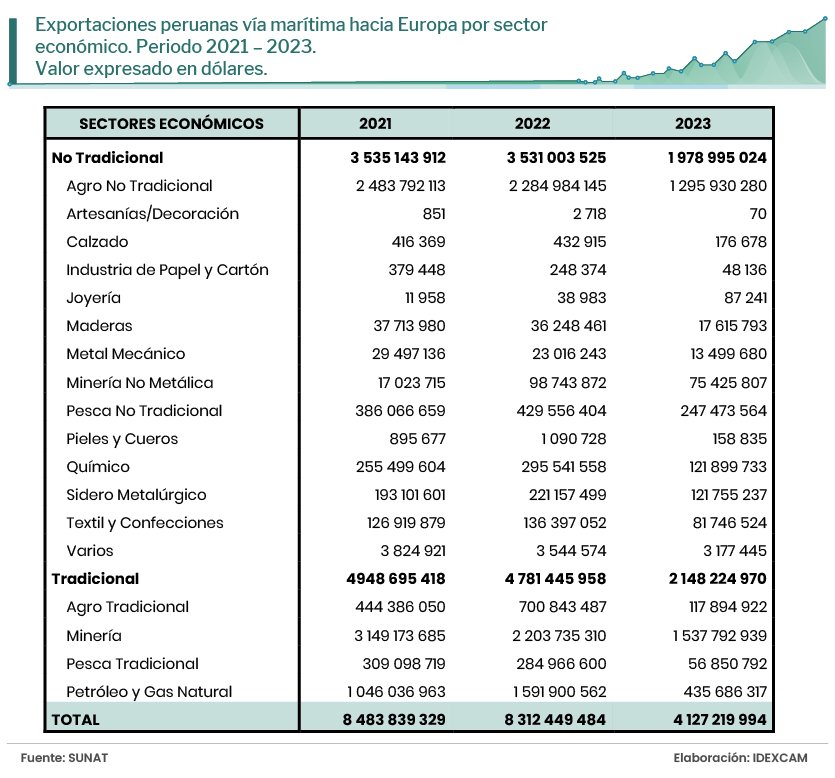

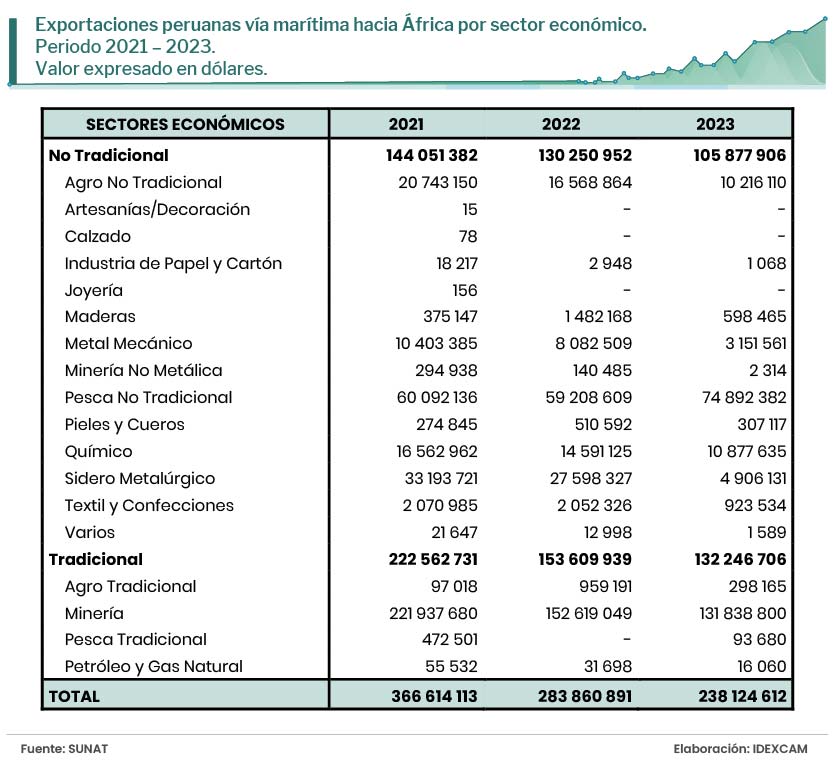

Ello, tomando en cuenta que la economía del Perú tradicionalmente ha sido un reflejo de su variada geografía y que el país ha desarrollado una economía basada en la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesquero y que, en los últimos años, se ha observado una muy importante diversificación y un notable crecimiento en sectores como agroindustria, servicios e industrias ligeras, con importante valor agregado.

Esta participación indica el resultado de las ventajas competitivas de Panamá que se ha posicionado como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y uno de los principales receptores de inversión extranjera en la región, consolidándose como un centro de comercio mundial.

Hace 10 años entró en vigor el TLC entre Perú y Panamá. ¿Cuál es su balance al respecto?

El comercio mundial ha ido evolucionando, produciendo intercambios constantes entre los países que buscan integrarse para incentivar con ello mayor prosperidad económica, mejores niveles de competitividad y mayor diversificación. El TLC entre Panamá y Perú ha sido favorable, pues nos ha permitido ampliar el acceso de nuestros bienes y servicios a una de las economías más pujantes del continente americano. Se trata de un acuerdo denominado de nueva generación porque se negociaron la mayoría de los incisos arancelarios con preferencias para ambos países, que incluyen temas como servicios, inversión, políticas de competencia, propiedad intelectual y políticas administrativas e institucionales, entre otros.

Mediante este instrumento, Perú ofreció a Panamá una desgravación a productos de interés tales como bananos, camarones, manufacturas textiles, tabaco, maderas, arroz, cereales, tomates y aparatos domésticos, entre otros, con lo cual hemos logrado significativos intercambios comerciales, registrando al año 2021 un monto de US$ 697.702.

Los principales productos de exportación de Panamá, como medicinas, artículos de joyería, libros y productos laminados de acero, entre otros, ingresan al Perú beneficiados por el programa de desgravación arancelaria del TLC. Esto favorece a la industria nacional y al consumidor final.

Asimismo, el tratado significa una herramienta positiva para fomentar el comercio bilateral entre ambos países, principalmente, porque también busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constantemente se encuentran en busca de destinos próximos y afines para colocar sus productos con valor agregado.

Por su parte, los productos sensibles para Perú, como los agrícolas (azúcar, maíz, preparaciones de fruta y carnes, entre otros) fueron otorgados en plazos superiores a diez años e, inclusive, a través de sistemas de cuotas. En cambio, otros productos, como los lácteos, café y las carnes de porcino y ave, quedaron excluidos de la desgravación.

A partir de la entrada en vigencia del TLC, Panamá otorgó al Perú el acceso inmediato al 57% de su universo arancelario; mientras que el 27% se desgravaría en un periodo de cinco años. En esta canasta se encuentran productos agropecuarios de interés para Perú, tales como los espárragos, mandarinas, alcachofas, uvas, mangos, paltas, páprika, maíz gigante del Cusco, maíz morado y limón, entre otros.

¿En qué porcentaje aumentó el intercambio comercial entre ambos países?

Perú fue nuestro socio comercial número 45 de 96 países en cuanto a exportación con el 0,1% de participación total en 2020; y en la importación el número 22 de 100 países, con el 0,8% de participación del total el mismo año.

Actualmente, y con la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, nuestro intercambio comercial ha decrecido aproximadamente en 50%, favoreciendo las exportaciones de Perú respecto a nuestro mercado. En 2021, logramos una exportación de U$$ 697.702 respecto a las exportaciones del Perú.

Los principales productos de exportación de Panamá son velas, ron, despojos comestibles de animales de la especie bovina, hierro y acero para construcción, pescados frescos/ refrigerados, cortes de carne de la especie bovina, desechos y desperdicios de plástico, hortalizas preparadas o conservadas y caballos para la reproducción.

¿Qué ofrece Panamá a los empresarios peruanos para invertir? ¿Qué sectores son los más importantes?

Panamá ofrece a los posibles inversionistas seguridad jurídica y un importante centro financiero. Además, nuestro país ofrece una serie de incentivos y regulaciones que permiten a los inversionistas establecer empresas en áreas especiales que ofrecen facilidades para el desarrollo de diferentes actividades comerciales, industriales, la producción manufacturera y los servicios complementarios y; en ese sentido, ya contamos con dos empresas peruanas adscritas bajo el régimen especial SEM: Abundance Global Corp (Geotecnia e Hidrogeología) y Grupo Inkia (Generación de energía eléctrica), así como otras inversiones en los campos la banca, tecnología y gastronomía, donde figuran el Banco Crédito del Perú, Banco Internacional del Perú (Interbank), Tekton lab (sector IT), Grupo ESKE (sector logística), El Chimborazo, Machu Pichu, Delicias Peruanas, Mar del Sur, Mare-nostrum, Segundo Muelle, Inka Grill, La Jarana, La Mar y Lima Limón.

Panamá posee un gran potencial para desarrollar energías renovables, incluidas la energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y marina; así como una gama de fuentes de biomasa. En este sentido, Panamá está trabajando en la agenda de transición energética y busca fortalecer inversiones en esta área.

Por otro lado, estamos trabajando en la implementación de la estrategia y plan de acción para el establecimiento de un hub farmacéutico y de biotecnología para la región. Se han identificado tres áreas de oportunidad para el desarrollo de la industria farmacéutica: distribución de valor agregado, ensayos clínicos y la fabricación nacional de medicamentos.

Asimismo, estamos estableciendo el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP), con el objetivo de dotar al país de la capacidad de producir sus propias vacunas, anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes.

En ese orden de ideas, es importante destacar que la conectividad entre ambos países se fortalece con la frecuencia que existe de vuelos directos hacia Lima con cuatro trayectos por día y 25 a la semana. Igualmente, contamos con 17 conexiones marítimas directas y 10 indirectas con una frecuencia semanal.

¿Cuáles son los sectores en el Perú que generan más interés al inversionista panameño?

Actualmente existe un gran interés de desarrollar actividades en conjunto relacionadas a los sectores agricultura, logística, inmobiliario, construcción y marítimo. Ello, tomando en cuenta que los sectores mencionados se desarrollan tenazmente en ambos países, por lo que consideramos que son los sectores ideales para trabajar en conjunto y generar oportunidades de negocios.

¿Cuál fue el objetivo de Panamá Day: Conectando con Panamá?

Panamá considera a Perú un aliado estratégico, pues fue el primer país sudamericano en reconocernos tras nuestra independencia hace 119 años. Desde entonces, las relaciones han sido prósperas, amistosas y de gran provecho para ambas naciones.

Esta misión comercial es de gran importancia, ya que esperamos poder estrechar los lazos comerciales entre los sectores empresariales del Perú y Panamá. Esperamos que se conecten de la mejor manera y tengan un intercambio de buenas prácticas y conocimientos en ambas vías para el mejor provecho comercial y de negocios.

En este Panama Day se tocaron temas comerciales, logísticos, inmobiliarios y de la construcción energéticos, agropecuarios, tecnológicos/digitales y turísticos, entre otros, que ofrecemos para diversas actividades económicas en las que tanto el empresario peruano como el panameño puedan complementarse con las ventajas competitivas y oportunidades que ofrecen ambas naciones.