“Promoveremos la creación de un centro de competitividad del sector privado para reducir la informalidad”

En el ranking de Competitividad Mundial 2024, el Perú se ubica en la posición 63 de 67 países, revertir esto es vital. Por ello es importante que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) haya instalado, en febrero de 2024, la Comisión de Competitividad, presidida por Marysol León, con quien conversamos.

¿Cuáles el balance de las acciones desarrolladas por la Comisión de Competitividad desde su instalación?

El balance es positivo, ya que empezamos convocando a diversos especialistas de reconocida trayectoria para que formen parte de la Comisión. Luego sostuvimos reuniones con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) para informarnos del trabajo que se realiza desde el sector público a favor de la competitividad y productividad del país. Nos dimos con la ingrata confirmación de que van por dos diferentes caminos.

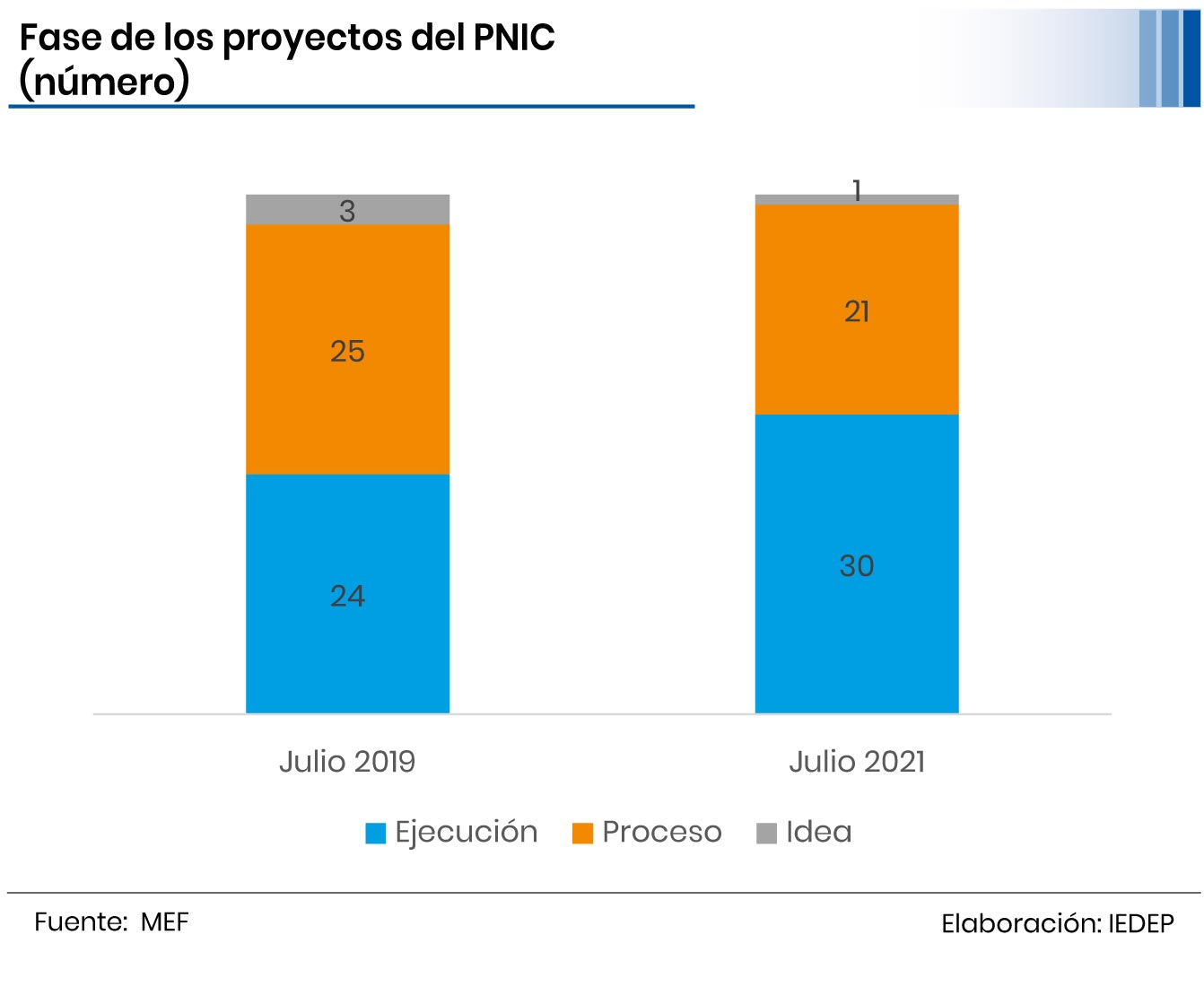

Por ello, como Comisión nos planteamos el objetivo de apoyar en el diseño de políticas públicas que ayuden a mejorar la posición que tiene actualmente el Perú en el Ránking de Competitividad Mundial. Para ello seleccionamos cuatro de los nueve pilares que conforman el Plan Nacional de Competitividad, como son: institucionalidad, ambiente de negocios, infraestructura e innovación y se constituyeron equipos de trabajo para cada uno de ellos.

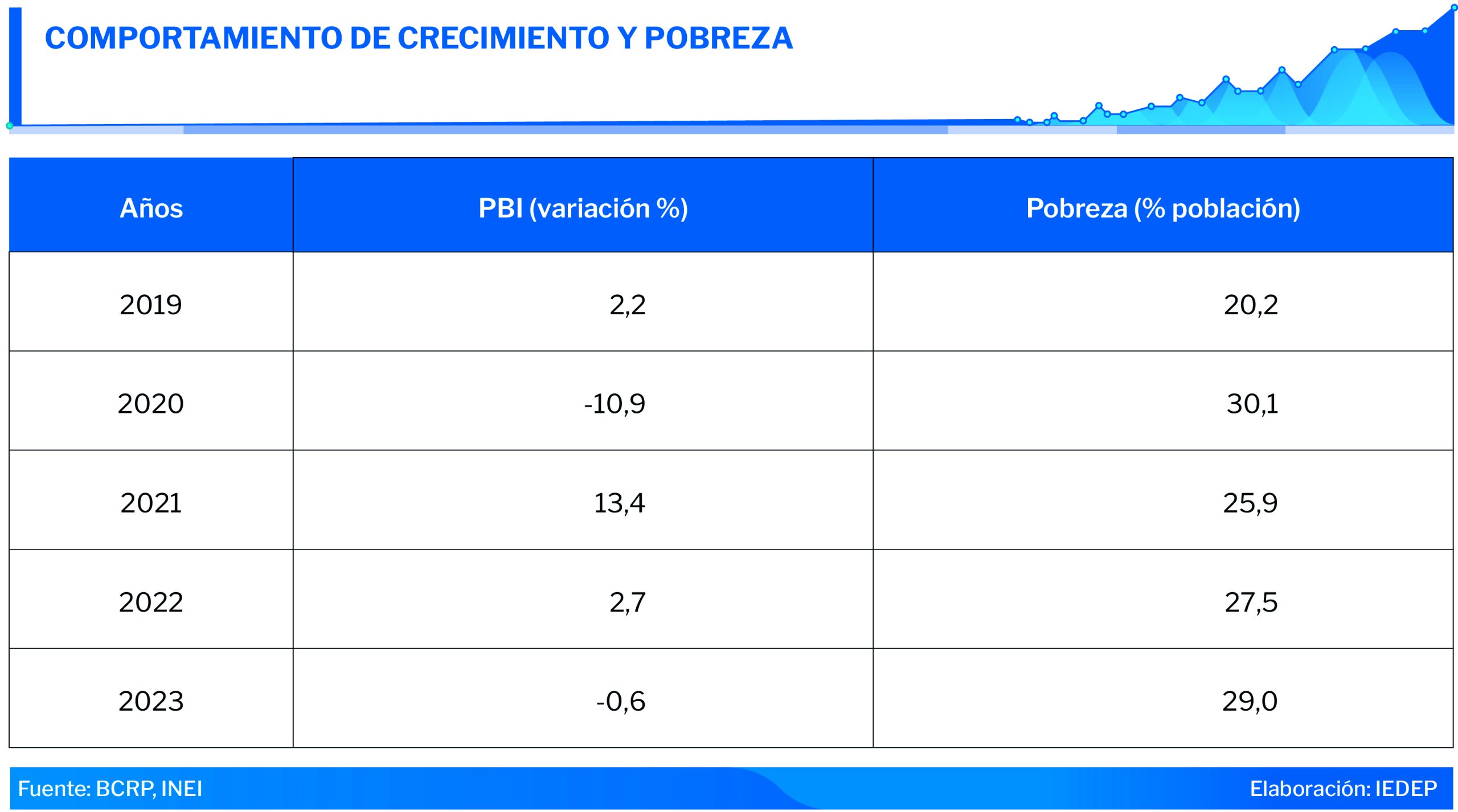

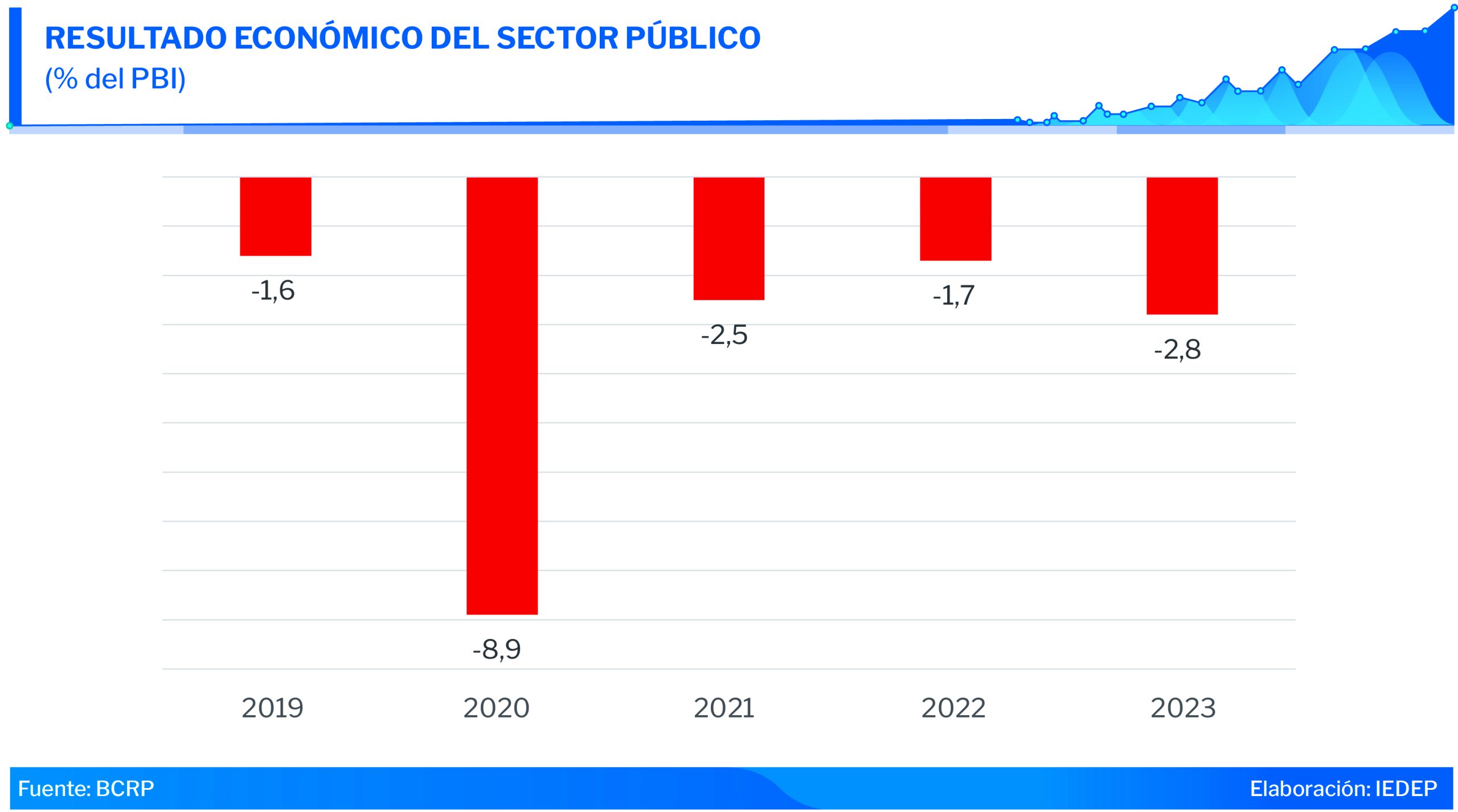

Lo que más destacó en negativo en la medición del referido ránking, fue el magro comportamiento del pilar de desempeño económico de nuestro país, con un alarmante retroceso hasta el puesto 60. Esta caída se debe a factores como la economía doméstica y el comercio internacional, que han mostrado escasos avances.

Para mejorar en este aspecto, es crucial atraer más inversiones y mantener la estabilidad económica. Por ello, desde el inicio de sus actividades, la Comisión de Competitividad ha trabajado intensamente en el Objetivo Nacional de Ambiente de Negocios.

A la fecha, ¿qué acciones viene desarrollando la Comisión que preside para impulsar la competitividad en el país?

La Comisión se reúne mensualmente. Esta primera etapa ha sido de levantamiento de información, dándole prioridad al objetivo nacional de ambiente de negocios, dado que, como indica el Banco Mundial, este ambiente debe ser flexible para alentar a las organizaciones a operar eficientemente, incentivando la innovación y el aumento de la productividad. Sin embargo, en el Perú, esto no sucede, por lo que los empresarios enfrentamos varios obstáculos que limitan estas oportunidades.

Uno de esos obstáculos es la informalidad laboral. Dado que ya se contaba con el estudio que la CCL encargó a Macroconsult, que plantea soluciones bien estudiadas de cómo enfrentar, en un primer nivel, esta problemática modificando los regímenes tributarios, se consiguió la actualización de dicho informe con datos pospandemia con la finalidad de analizar si las propuestas se ratificaban o debían ser mejoradas.

Consideramos que había llegado el momento de poner nuevamente sobre la mesa la discusión de la problemática de la informalidad, analizada desde varios puntos de vista. Además de reunirnos con representantes del sector público, lo hicimos con la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, quien nos manifestó su deseo de llevar a cabo un evento que no solo tocara la problemática, sino cuál debería ser el camino para encontrar la solución.

Nos reunimos también con representantes del Banco Mundial, el BID, y otros actores, para coordinar cómo abordar esta problemática, difundirla y llegar a recomendaciones que deriven en acciones concretas.

Justamente el último 19 de noviembre, la Comisión de Competitividad realizó el ‘Foro Informalidad vs. Competitividad: El camino hacia el progreso sostenible’. ¿Cuáles fueron las principales recomendaciones q ue derivaron de este evento?

El foro sirvió como un espacio de discusión estratégica sobre los retos y oportunidades para reducir la informalidad. Una de las conclusiones fue que la informalidad no solo debilita la capacidad del Estado para recaudar impuestos, sino que también crea una competencia desleal para las empresas formales, incrementando los costos regulatorios. Además, afecta la legitimidad institucional, ya que muchas normas formales son ignoradas o ineficaces.

En cuanto a las recomendaciones, se propuso la formación de un Centro de Competitividad del sector privado, que desempeñe un papel fundamental en la reducción de la informalidad en el país y actúe como un puente entre las empresas informales y las herramientas necesarias para formalizarse.

Se recomendó implementar un sistema tributario simplificado y progresivo, eliminando regímenes especiales, salvo casos específicos, y basándose en las utilidades de las empresas. Esto incentivaría la deducción de gastos por planilla y reduciría la complejidad tributaria.

También se propuso el fortalecimiento de la protección social, creando un sistema universal que cubra tanto a trabajadores formales como informales, ofreciendo beneficios tangibles que incentiven la formalización.

Como resultado de dicho foro, remitiremos a la Dirección de Normatividad, Políticas Públicas, Articulación de Comisiones y Gremios de la CCL una propuesta de modificación tributaria que busque incentivar la formalización laboral. Esto se integrará en un proyecto de ley que pueda llegar a aprobarse en el Congreso.

PLAN DE ACCIÓN 2025

Para este nuevo año, ¿cuáles son los objetivos y acciones que planea realizar la Comisión de Competitividad?

Para 2025, la Comisión tiene como objetivo consolidar y ejecutar las iniciativas propuestas en el Foro Informalidad vs. Competitividad y alinearlas con la Hoja de Ruta de Lima. Esto incluye la promoción de reformas al sistema tributario y laboral, el fortalecimiento de la infraestructura digital para las mypes, y la creación de un Observatorio de Competitividad.

Entre las iniciativas destaca la propuesta de establecer Módulos o Ventanillas Únicas de Formalización, centralizando trámites para reducir la burocracia. Además, se promoverá la adopción de tecnologías digitales y la integración de prácticas de economía circular.

Seguiremos trabajando en la reforma de instituciones para que adopten un enfoque más colaborativo y menos punitivo. Esto incluye priorizar incentivos para la formalización en lugar de sanciones excesivas, y erradicar la corrupción.

¿Qué medidas considera que deben tom ar las autoridades para fomentar la competitividad en el país?

Las autoridades deben priorizar la simplificación normativa, el fortalecimiento de instituciones clave y la promoción de una economía más inclusiva. Esto incluye la adopción de un sistema tributario progresivo y la implementación de programas de capacitación para empresarios y trabajadores.

Asimismo, es fundamental que desarrollen proyectos de conectividad regional que faciliten el acceso a mercados y servicios públicos. Además, debe promoverse la colaboración público-privada para implementar soluciones innovadoras y sostenibles, como las discutidas en la Hoja de Ruta de Lima.

Algunas recomendaciones importantes para las autoridades son la simplificación normativa y la reducción de barreras burocráticas, con la unificación de regímenes tributarios; los Módulos Únicos de Formalización, con la creación de Ventanillas Únicas que centralicen y agilicen los trámites para la formalización empresarial, integrando Sunat, Sunarp y el Ministerio de Trabajo; y la Digitalización de procesos.

Las autoridades deben buscar el fortalecimiento institucional y gobernanza, cambiando el enfoque hacia un modelo de acompañamiento, priorizando incentivos para la formalización en lugar de sanciones excesivas, erradicar la corrupción y capacitar a los funcionarios públicos.

Asimismo, el Gobierno debe apostar por la inversión en infraestructura y conectividad con el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren la conectividad física; y dar incentivos para la formalización y productividad con la reducción de costos laborales no salariales; programas de financiamiento accesible; fomentando la asociatividad, entre otras medidas.

Estas medidas son esenciales para transformar el entorno empresarial y posicionar al Perú como un país competitivo, capaz de generar crecimiento económico, inclusivo y sostenible. El futuro de la competitividad del país depende de las decisiones que tomemos hoy.

LEE MÁS:

Conectividad y desempeño: factores claves en la competitividad portuaria

CONOCE NUESTRO TIKTOK:

@camaracomerciolima Estamos felices de compartir que una nueva generación de jóvenes terminó la segunda edición del Semillero para Futuros Funcionarios y Servidores Públicos. 🎓🤍🇵🇪 #camaracomerciolima #viralperu #inseguridadciudadana #semillero #programagratuito ♬ sonido original – Cámara de Comercio de Lima