¿Cómo será el primer trimestre para las exportaciones peruanas?

Las exportaciones peruanas son muy importantes para la economía peruana pues generan millones de dólares en divisas así como también millones de empleos directos e indirectos. No obstante, su desarrollo no depende solo de lo que podamos hacer los peruanos dentro de nuestro territorio, sino también del contexto internacional.

En ese sentido, ¿cómo viene el entorno económico global para el 2023? De acuerdo con el “Global Trade Report”, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el comercio mundial habría alcanzado la cifra récord de US$ 32 trillones en el 2022. No obstante, se prevé que la ralentización iniciada en el segundo semestre del año pasado empeore en el 2023, debido a la persistencia de las tensiones geopolíticas y de unas restrictivas condiciones financieras.

El reporte sostiene, que a pesar de las consecuencias de la guerra en Ucrania (no solo el impacto en la disponibilidad de granos y aceites, sino los efectos de las sanciones económicas impuestas a Rusia y las empresas vinculadas a magnates rusos) y los efectos de la pandemia aun persistentes en algunos países (en especial en China hacia finales de 2022 e inicios de 2023); el comercio de bienes y servicios ha mantenido un crecimiento positivo. Al respecto, la UNCTAD resalta que el principal impulsor de este crecimiento del valor del comercio mundial se debió a los precios de la energía.

Consecuencias de la lucha contra la inflación

La UNCTAD también advierte que una desaceleración de ciertos factores en la economía mundial pueden estar jugando en contra del futuro desempeño económico global este año. En ese sentido, explica que las medidas de los bancos centrales de las principales economías para detener la inflación, mediante el aumento de las tasas de referencia, originó en el 2022 el escenario perfecto para una recesión en el 2023, afectando principalmente a los mayores mercados de consumo de bienes.

«Se espera que el actual endurecimiento de las condiciones financieras aumenten aún más la presión sobre los gobiernos altamente endeudados, amplificándo las vulnerabilidades y afectando negativamente a las inversiones y los flujos comerciales internacionales», señala el reporte.

Crecimiento económico global en desaceleración

Por su parte el Banco Mundial, a través de su informe “Perspectivas económicas mundiales”, publicado el pasado 10 de enero, señala que el crecimiento global ha entrado a una fase de desaceleración causada por factores múltiples, entre los que destacan una inflación elevada; la respuesta de los bancos centrales vía la elevación de las tasas de interés; la reducción de las inversiones a nivel mundial, en especial en economías emergentes y en desarrollo; y las tensiones geopolíticas.

“Se prevé que la economía mundial crecerá 1,7% en el 2023 y 2,7% en el 2024. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada: los pronósticos se corregirán a la baja para el 95% de las economías avanzadas y para casi el 70% de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED)”, pronostica el Banco Mundial.

Según el referido informe, las previsiones indican que el crecimiento de las economías más avanzadas caerán del 2,5% en el 2022 al 0,5% en el 2023. En Estados Unidos, se espera que el crecimiento descienda a 0,5% (1,9 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente). En el caso de la Unión Europea, se espera que no haya crecimiento (hacia junio de 2022 se había pronosticado un crecimiento del 1,9%); mientras que en China se espera que alcance el 4,3% (0,9 puntos porcentuales menos que lo previsto en junio pasado).

En el caso de los mercados emergentes y economías en desarrollo, el crecimiento descendería del 3,8% alcanzado el 2022 a 2,7% para el 2023. Ello como consecuencia de una demanda externa considerablemente menor, por el impacto de altas tasas inflacionarias, por una persistente depreciación monetaria, y por condiciones de financiamiento más restrictivas y otros factores adversos internos.

Pronósticos para Latinoamérica

Según el informe del Banco Mundial, para el caso específico de Latinoamérica, el crecimiento del 2022, que habría alcanzado 3,6%, descendería a 1,3% este año, lo que significaría una caída de 0,6 puntos con respecto a lo proyectado en junio del 2022. Ello como reflejo de los esfuerzos de los bancos centrales en moderar la inflación.

Para los países de la región que son exportadores de energía, el panorama aún sigue siendo atractivo, mientras que la ralentización del crecimiento de China ha pasado factura a aquellos mercados exportadores de metales (Baumeister, Verduzco-Bustos, and Ohnsorge 2022).

No debemos dejar de mencionar que la presencia del fenómeno climatológico de La Niña tuvo consecuencias para países como Brasil y Argentina, aunque disímiles, pues, el primero experimentó un incremento de los rendimientos de las cosechas de soya; mientras que en el caso del segundo, las sequías afectaron los rendimientos de sus campos de trigo. Algunos modelos climatológicos, como el de la “National Weather Service”, indican que las condiciones de La Niña persistirán al menos hasta el primer trimestre del 2023.

Envíos en el primer trimestre

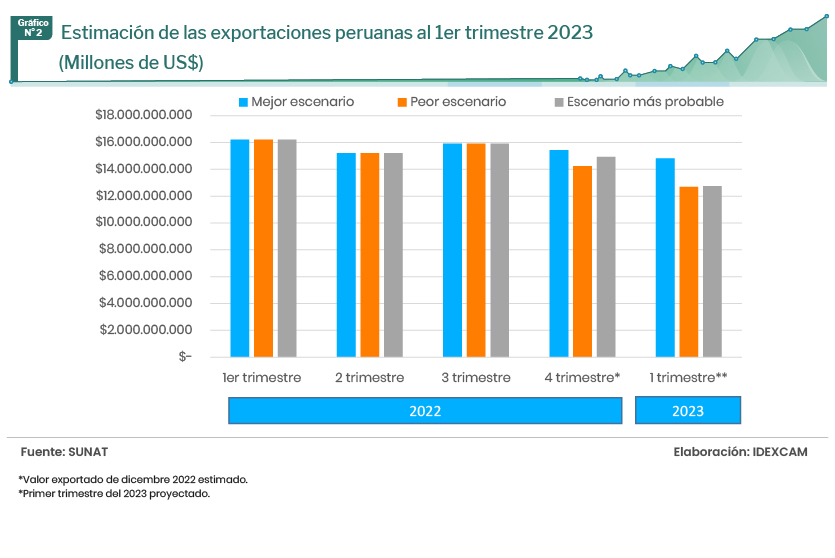

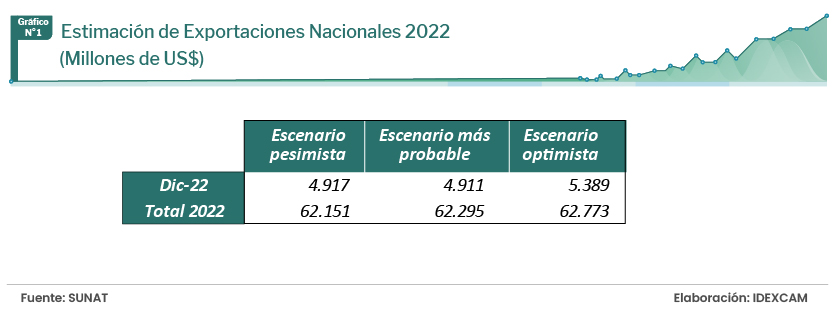

Con el panorama descrito líneas arriba y en base a las cifras publicadas por la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) sobre las exportaciones peruanas correspondientes a noviembre del 2022; en Idexcam preparamos tres modelos que nos permiten estimar el total de las exportaciones de dicho año y, a partir de allí, hacer una proyección para el primer trimestre del 2023.

En lo que se refiere a las ventas del exterior del 2022, tomando en consideración el comportamiento de la minería y el agro tradicional, los dos subsectores más representativos de las exportaciones nacionales, y que, en conjunto, son responsables de no menos del 67% del total de las exportaciones nacionales (51% y 17% en promedio, respectivamente), podemos así estimar los tres escenarios de cierre del año pasado. Así las exportaciones peruanas habrían movido entre US$ 62.151 millones y US$ 62.773 (ver cuadro a continuación).

Conforme a las proyecciones de la economía mundial detalladas, la tendencia inflacionaria podría dar paso a una recesión global, ante la cual los mercados pueden responder con una reducción de los consumos; lo que, para el caso del Perú, en cuanto a minerales, tendría un efecto negativo importante. No obstante, en el caso de los productos del sector agro no tradicional, el efecto puede resultar neutral y hasta positivo, debido a que las personas tienden a priorizar el consumo, siendo los alimentos y las vestimentas, bienes de los cuales no se suele prescindir primero.

Así las cosas, y atendiendo al escenario de convulsión social que experimenta el Perú desde diciembre del 2022 y la primera quincena de enero del 2023, realizamos una proyección de las exportaciones peruanas al término del primer trimestre del presente año. Así, bajo el mismo esquema de los tres escenarios, las exportaciones peruanas al término del primer trimestre del 2023, podrían llegar a alcanzar un valor de entre US$ 12.698 millones y US$ 14.823 millones (ver cuadro a continuación).

No obstante es importante señalar que, aún en el escenario más optimista proyectado, el valor de las exportaciones seguirán bajando, por efecto de la recesión global que se espera para este 2023.