Tráfico en Lima: ¿cómo enfrentar el caos? Claves para una movilidad eficiente

La congestión vehicular en Lima no solo causa pérdidas económicas significativas, sino también un deterioro en la calidad de vida, el bienestar y la productividad de los ciudadanos. Según el informe “La electromovilidad avanza a paso lento en el Perú” que presentamos antes, esta situación caótica genera pérdidas anuales de alrededor de S/ 11 000 millones y tiene consecuencias negativas para la salud pública.

Para abordar esta problemática, en esta segunda entrega sobre el impacto del tráfico limeño, expertos y organizaciones proponen diversas medidas que podrían contribuir a reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la capital peruana, considerada una de las ciudades con los peores conductores en el mundo.

.blog-card { display: flex; flex-direction: column; margin: 0px; box-shadow: 0 3px 7px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); margin-bottom: 20px; background: #fff; line-height: 1.4; border-radius: 5px; overflow: hidden; z-index: 0; } .blog-card a { color: inherit; } .blog-card a:hover { color: #838383; } .blog-card:hover .photo { transform: scale(1.3) rotate(3deg); } .blog-card .meta { position: relative; z-index: 0; height: 200px; } .blog-card .photo { position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; background-size: cover; background-position: center; transition: transform 0.2s; height: 100% !important; } .blog-card .details, .blog-card .details ul { margin: auto; padding: 0; list-style: none; } .blog-card .details { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: -100%; margin: auto; transition: left 0.2s; background: rgba(0, 0, 0, 0.6); color: #fff; padding: 10px; width: 100%; font-size: 0.9rem; } .blog-card .details a { -webkit-text-decoration: dotted underline; text-decoration: dotted underline; } .blog-card .details ul li { display: inline-block; } .blog-card .details .author:before { margin-right: 10px; content: ""; } .blog-card .details .date:before { margin-right: 10px; content: ""; } .blog-card .details .tags ul:before { content: ""; margin-right: 6px; } .blog-card .details .tags li { margin-right: 2px; color: white; } .blog-card .details .tags li:first-child { margin-left: -2px; color: red; } .li_tags { margin-left: 3px !important; margin-right: 3px !important; text-decoration: none; } .li_tags a { color: white !important; } .blog-card .description { padding: 1rem; background: #fff; position: relative; z-index: 1; } .blog-card .description h1, .blog-card .description h2 { } .blog-card .description h1 { color: #1b1b1b; line-height: 1; margin: 0; font-size: 1.7rem; } .blog-card .description h1 a { color: #1b1b1b; } .blog-card .description h2 { font-size: 1rem; font-weight: 300; text-transform: uppercase; color: #a2a2a2; margin-top: 5px; } .blog-card .description .read-more { text-align: right; } .blog-card .description .read-more a { color: #fe0c0b; display: inline-block; position: relative; } .blog-card .description .read-more a:after { content: ""; margin-left: -10px; opacity: 0; vertical-align: middle; transition: margin 0.3s, opacity 0.3s; } .blog-card .description .read-more a:hover:after { margin-left: 5px; opacity: 1; } .blog-card p { position: relative; margin: 1rem 0 0; } .blog-card p:first-of-type { margin-top: 1.25rem; } .blog-card p:first-of-type:before { content: ""; position: absolute; height: 5px; background: #fe0c0b; width: 80px; top: 0px; border-radius: 1px; } .blog-card:hover .details { left: 0%; } @media screen and (min-width: 414px) { .contenido_blog h1 a { font-size: 22px; font-weight: 700; } .blog-card { flex-direction: row; } .blog-card .meta { flex-basis: 20%; height: auto; } .blog-card .description { flex-basis: 78%; } .blog-card .description:before { transform: skewX(-3deg); content: ""; background: #fff; width: 30px; position: absolute; left: -10px; top: 0; bottom: 0; z-index: -1; } .blog-card.alt { flex-direction: row-reverse; } .blog-card.alt .description:before { left: inherit; right: -10px; transform: skew(3deg); } .blog-card.alt .details { padding-left: 25px; } } @media screen and (max-width: 414px) { .contenido_blog h1 a { font-size: 13px; font-weight: 700; } .blog-card { flex-direction: row; } .blog-card .meta { flex-basis: 35%; height: auto; } .blog-card .description { flex-basis: 63%; } .blog-card .description:before { transform: skewX(-3deg); content: ""; background: #fff; width: 30px; position: absolute; left: -10px; top: 0; bottom: 0; z-index: -1; } .blog-card.alt { flex-direction: row-reverse; } .blog-card.alt .description:before { left: inherit; right: -10px; transform: skew(3deg); } .blog-card.alt .details { padding-left: 25px; } } .textstyls { background-color: #191a1c; border-radius: 5px; color: #fff; display: inline-block; font-size: 14px; margin-bottom: 15px; padding: 5px 10px; }

Implementación de un sistema integral de transporte y movilidad

Mariana Alegre, directora ejecutiva de la ONG Lima Cómo Vamos, indica que una de las medidas que ayudarían a reducir la congestión vehicular es la implementación de un sistema integral de transporte, tránsito y movilidad, que implique acciones para garantizar la fluidez en las vías que no sean solo para conductores, sino también pensadas en la movilidad de los peatones.

“La solución no está en construir más vías o baipases, sino que comprende un plan para mejorar el diseño de la infraestructura en pistas y calles, y contar con una correcta semaforización. Además, estas propuestas tienen que estar acompañadas de la eliminación de los colectivos informales y mejorar el transporte público de buses con un sistema multimodal”, comenta la experta.

Visión de ciudad sostenible y eficiente

Por su parte, Juan Carlos Dextre, docente de la carrera de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), precisa que mejorar la movilidad en la capital se tiene que alinear con una visión de ciudad sostenible y eficiente.

“Esta visión coadyuva a una planificación urbana que promueva la proximidad, minimizando la necesidad de desplazamientos largos. Esto implica ordenar el territorio para acercar viviendas, empleos y servicios, facilitando la vida cotidiana de los ciudadanos”, comenta el especialista.

En cuanto al transporte público, Dextre señala que este debe ser integrado y ofrecer una amplia cobertura, con tiempos de viaje competitivos mediante carriles exclusivos y un sistema de pagos que permita los trasbordos de manera eficiente y sin tener que pagar nuevamente.

Fomento del transporte público y movilidad no motorizada

Dextre también enfatiza que es crucial fomentar la movilidad no motorizada, destinando espacio para redes de ciclovías y rutas peatonales que sean seguras y atractivas. De este modo, se incentivará el desplazamiento a pie o en bicicleta por parte de los ciudadanos.

Reorganización del tráfico

Asimismo, el catedrático de la PUCP explica que es crucial aprovechar proyectos de infraestructura que permitan desviar el tráfico de paso, tanto de carga como privado, fuera del centro de la ciudad (Periférico Vial Norte).

“El espacio liberado podría ser reasignado para mejorar la movilidad urbana, asignando carriles exclusivos al transporte público y creando zonas dedicadas para peatones y ciclistas. Esta reorganización no solo optimizaría el tránsito, sino que también contribuiría a la conformación de una ciudad más amigable y sostenible”, resalta.

Pensar en el peatón

En tanto, Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), considera que los esfuerzos realizados a la fecha por parte de las autoridades para reducir los embotellamientos vehiculares no han sido eficientes y, en muchos casos, han provocado que el tráfico en la capital se incremente.

“Cuando la infraestructura urbana se diseña y construye pensando en el uso del vehículo particular, el resultado será más vehículos, más congestionamiento y mayores impactos negativos ambientales En cambio, si la infraestructura se diseña y construye pensando en incrementar la eficiencia de las vías para movilizar personas y mercancías en lugar de vehículos, se promueve que los habitantes diversifiquen sus modos de transporte, específicamente los de movilidad activa (bicicleta, peatonal) y el transporte público, y con ello, se reduzca la congestión vial”, comenta el representante de la AAP.

Otra de las medidas que contribuirían a reducir el tráfico en Lima, según Morisaki, es la implementación de un sistema semafórico integrado, coordinado y adaptativo.

“Se sabe que los volúmenes de tránsito vehicular varían por vía y por horario a lo largo del día. En este sentido, los ciclos semafóricos deben ser adaptados a estos cambios para promover flujos más eficientes y combatir la congestión vial. Esto se puede hacer mediante un monitoreo en tiempo real que responda a las necesidades de cada momento”, acota.

Uso de la tecnología para la gestión del tráfico

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que en la actualidad el uso de la tecnología en tiempo real y big data puede ayudar a realizar diagnósticos certeros sobre los patrones de movilización en las ciudades.

A partir de esos resultados, el representante de la AAP indica que se pueden generar bases de datos históricos para analizar y conocer mejor el comportamiento vehicular, predecir los estados de tráfico futuros y proponer cambios en el diseño de la infraestructura y políticas públicas que sirvan para reducir la congestión vial.

“Además, estas medidas deben ir de la mano de un reordenamiento del transporte público que incluya potenciar a los sistemas de transporte rápido, realizar una planificación correcta en cuanto a la ubicación de paraderos, zonas para subir y bajar pasajeros en los servicios de taxi, entre otros”, comenta Morisaki.

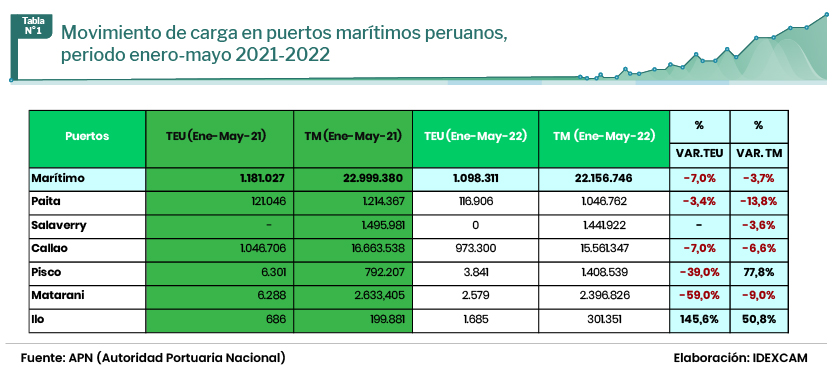

Impuesto para vehículos antiguos y bono de chatarreo

Como parte de la solución para reducir la congestión vehicular, la contaminación sonora y ambiental en Lima, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propone que el impuesto vehicular que pagan los vehículos nuevos (1 % de la base imponible) se traslade a los vehículos de mayor antigüedad y que causen mayor contaminación al medio ambiente.

Otra medida que plantea el gremio empresarial es ampliar el acceso del programa bono de chatarreo a todo tipo de vehículos con más de 20 años de antigüedad, pues actualmente está dirigido solo a las categorías de camionetas rurales, microbuses u ómnibus; dejando de lado los automóviles y station wagon. Con estas acciones se permitirá la salida voluntaria de vehículos antiguos, así como la renovación adecuada del parque automotor en la capital.

Y para disminuir la contaminación ambiental, Idexcam señala que es imprescindible contar con nuevos medios de transporte público masivo (servicios como el Metro y el tren de cercanías) que ayudarán a descongestionar las vías de la capital a fin de lograr un mejor desplazamiento para el usuario. De esa manera, se reducirá la necesidad de usar vehículos tradicionales como los ómnibus, micros y combis.

Beneficios de una movilidad eficiente

Entre los beneficios de contar con una ciudad fluida de vehículos y transporte, Mariana Alegre, de la ONG Lima Cómo Vamos, considera que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, así como tener una mejor actitud y convivencia al tener menor menos fricciones con los demás pasajeros que usan el transporte público.

“En términos de producción se mejoraría la calidad del trabajo y el tiempo de horas que se pierde en el tráfico sería menor, así la persona podría disfrutar de un mejor descanso y ocio. Además, un mejor transporte público garantiza el confort, la rapidez y seguridad de los pasajeros que buscan moverse a su destino de una manera correcta, ordenada y sin generar fricciones”, señala la especialista.

Oportunidad con los Juegos Panamericanos 2027

Mariana Alegre señala que la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027 representa una oportunidad para aprovechar estos eventos deportivos y mejorar la ciudad. Esto incluye la creación de más espacios públicos de ocio y la inversión en infraestructura de transporte público, utilizando la infraestructura deportiva existente para beneficio de la comunidad.

En conclusión, la congestión vehicular en Lima sigue siendo un desafío importante que afecta tanto la economía como la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, existen diversas medidas y propuestas viables que pueden contribuir significativamente a mejorar la movilidad en la ciudad. Desde la implementación de un sistema integral de transporte hasta el fomento de medios de movilidad sostenible, como las ciclovías y rutas peatonales, pasando por el uso de tecnología para la predicción del tráfico, cada acción propuesta puede sumar para aliviar la congestión y promover una ciudad más eficiente y habitable.

Además, eventos como los Juegos Panamericanos 2027 representan una oportunidad única para impulsar obras de infraestructura que beneficien a la comunidad y promuevan un estilo de vida más activo y saludable. Es fundamental que las autoridades, el sector privado y la sociedad en su conjunto trabajen de manera coordinada y comprometida para hacer de Lima una ciudad más fluida, sostenible y amigable con el medio ambiente.

LEER MÁS: